Deepika Arwind: Erinnerungsnotizen

#remoteresidency

by

Deepika Arwind

Themen

Wir können die Gedanken und Texte anderer Menschen über die Welt und die Zivilgesellschaft lesen. Wir können versuchen, dem kriegsähnlichen Vokabular dieser Zeit eine Sprache entgegenzusetzen, mit der wir unsere Sorge um das Gemeinwohl zum Ausdruck bringen. Wir können unser ‚Wir‘ definieren und Wege finden, diese Definition zu erweitern auch nicht-menschliche Wesen miteinzubeziehen.

Mitte Februar waren wir gerade für ein Gastspiel auf einem nationalen Theaterfestival in Neu-Delhi, als wir die Nachrichten aus Wuhan im Fernsehen sahen. Wir wechselten allerdings schnell den Sender, um die Ereignisse in Shaheen Bagh zu verfolgen, die auf große Resonanz stießen. Dort zeigte sich auf beeindruckende Weise die Willenskraft ganz normaler Frauen, die fürchteten, dass – nicht nur sie selbst – mit dem neuen indischen Staatsbürgerschaftsgesetz ihrer Grundrechte auf legitimem Wege beraubt werden könnten. Auch aus vielen anderen Ländern, unter anderem aus dem Libanon, Chile, Hongkong und den USA, hallten langanhaltende Proteste wider. Zu dieser Zeit war COVID-19 für uns nur ein Problem in China und noch nicht, wie bald darauf, eines der ganzen Welt. Doch das Virus war damals sicher schon unterwegs, ohne dass wir es wussten. Andere Ereignisse bewegten uns zunächst: In der deutschen Stadt Hanau war es zu einer Schießerei gekommen, die einen blinden Fremdenhass spiegelte. Solche Bilder sahen wir nicht zum ersten Mal. Einige Wochen später kam es zu blutigen Protesten auf den Straßen von Delhi und zu kommunalen Unruhen, die uns erneut einen Blick in menschliche Abgründe eröffneten. Auch diese Bilder kannten wir bereits und sahen in Videoaufnahmen, wie ein wütender Mob muslimische Viertel angriffen. Es kam zu Hilfsaktionen, und Bürger*innen sammelten Gelder und Lebensmittel für die Opfer der Unruhen vom Februar 2020, bevor all dem ein jähes und beunruhigendes Ende gesetzt wurde

Ein Lockdown wurde angekündigt. Doch zuvor waren die Plakate und Wandbilder der Protestierenden bereits übermalt worden, als ließen sich auf diese Weise schnell die Beweise für eine Bewegung aus der Welt schaffen, die sich in den vergangenen drei Monaten im Land ausgebreitet hatte. Dann kam die Pandemie – sie klang wie ein weiteres Echo aus der Geschichte. Auch solche Situationen kannten wir bereits. Wir sahen Videos von Wanderarbeiter*innen, die mit Desinfektionsmitteln besprüht wurden, bevor sie ihren 800 Kilometer langen Heimweg antraten. Wir hörten von ersten Hungertoten. „Nicht das Virus wird uns töten, aber der Hunger“, sagten die Menschen.

Inzwischen gibt es COVID-19-Hilfsfonds für Kanalarbeiter*innen, Müllsammler*innen, Volkskünstler*innen, Bauarbeiter*innen und Sexarbeiter*innen.

Wir haben nun die Gelegenheit, uns mit uns selbst und unseren jeweiligen Gesellschaften umfassender zu beschäftigen. Doch stattdessen hören wir immer die gleichen zentralen Botschaften: Wir sollen hart arbeiten, zu Hause arbeiten, Netflix schauen, traditionelle Familienstrukturen ehren und #whenallthisisover wieder in Thailand Urlaub machen (wenn auch etwas kürzer), weiterhin Fast Fashion kaufen und ab und an zu Bioprodukten greifen, um unsere Seele zu retten.

Die Angehörigen der indischen Mittelklasse sind nur widerwillig der Aufforderung gefolgt, ihre Hausangestellten zu entlassen. Sie müssen nun selbst ihre Bäder putzen, ihr Geschirr spülen und sich hoffentlich auch mit sich selbst auseinandersetzen. Plötzlich erhalten Männer eine Antwort auf die brennende Frage, was ihre Frauen den ganzen Tag über zu Hause machen. Einige übernehmen selbst heldenmütig das Kochen und dokumentieren ihre Bemühungen. Andere werden aggressiv, was zu vermehrten Fällen von häuslicher Gewalt führt. Für einige Männer bleibt alles beim Alten. Ihre Frauen und Mütter tragen die Doppelbelastung, indem sie sich um den Haushalt, die Mahlzeiten, die Beschäftigung und die Gesundheit der Kinder kümmern, während sie selbst ständig in Videokonferenzen verschwinden und für die Wanderarbeiter im Fernsehen nur Verachtung übrighaben.

In den sozialen Medien herrscht in einigen Foren eitel Sonnenschein. Menschen laden Videos von Grünkohl-Quinoa-Salaten und von ihren täglichen Leistungen hoch. In anderen Medien wiederum wird erklärt, was man für seine psychische Gesundheit tun kann und wie sich die Auswirkungen der Krise auf Körper und Geist bemerkbar machen. Blinder Optimismus und oberflächliche Motivationsformeln können auf die Nerven gehen. Aber auch eine allgemeine Atmosphäre der Angst ist belastend. Und wir bewegen uns die meiste Zeit auf dem nebligen Pfad zwischen diesen beiden Stimmungen.

Doch warum schreibe ich all dies auf, wenn es doch offensichtlich nichts Neues ist? Weil ich denke, dass das Erinnern in dieser Zeit eine wichtige Übung ist. Es geht darum, Zeugnis abzulegen. Ich versuche, mir jeden Tag aufs Neue einen scharfen, wissbegierigen und interessierten Geist zu bewahren.

Viele Freund*innen fragten mich, ob ich darüber nachdenke, meine abgesagten Stücke online aufzuführen. Ein Journalist wollte in einem Telefongespräch von mir wissen, ob ich mir eine Zukunft des Theaters auf Zoom vorstellen könne. Ob ich ein innovatives Online-Theaterprojekt starten wolle? Ob ich ein Stück über COVID-19 plane? Was ich tun würde, wenn wir die Menschen in den nächsten sechs Monaten nicht ins Theater einladen könnten?

Damals befanden wir uns gerade einmal zehn Tage im Lockdown. Meine allererste und aktive Reaktion bestand darin, mich an Spendenaktionen für Lebensmittel und andere Vorräte zu beteiligen. Außerdem achtete ich darauf, körperlich in Bewegung zu bleiben. Was weitere Fragen betraf, war ich genauso ratlos wie alle anderen. Zu den klugen Prognosen für die Zukunft der darstellenden Künste in dieser im Wandel begriffenen Welt fiel mir rein gar nichts ein. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Eines jedoch kann ich tun: die Erinnerung wahren. Ich kann aufmerksam zuhören. Wir alle können das.

Wir können die Gedanken und Texte anderer Menschen über die Welt und die Zivilgesellschaft lesen. Wir können versuchen, dem kriegsähnlichen Vokabular dieser Zeit eine Sprache entgegenzusetzen, mit der wir unsere Sorge um das Gemeinwohl zum Ausdruck bringen. Wir können unser ‚Wir‘ definieren und Wege finden, diese Definition zu erweitern auch nicht-menschliche Wesen miteinzubeziehen.

Wir können Menschen zuhören, die die Welt vor den Zusammenhängen zwischen Klimawandel und Faschismus, zwischen umfassender Überwachung und Kapitalismus gewarnt haben. (Diese Artikelliste ist nur eine Auswahl und kann gern ergänzt werden.) Wir können uns an engagierten Menschen in unserem Umfeld und an der Weisheit unserer Ahnen orientieren.

Und vor allem können wir die Trennlinie zwischen einem „wir wurden zum Scheitern verurteilt“ und einem „wir sind gescheitert“ erkennen. Jede*r von uns wird diese formverändernde Linie unterschiedlich stark und deutlich wahrnehmen. Wenn wir es wirklich wollen, können wir sie ausmachen, vielleicht auch nur für einen kurzen Moment.

Womöglich sind wir nicht für alle Probleme verantwortlich, die uns das Leben zurzeit erschweren. Doch wir haben unseren Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet. Und wir können selbst erkennen, wann und in welcher Form. Haben wir unsere Energien lieber darauf verwendet, die Zahl unserer Instagram-Follower zu erhöhen, anstatt uns tatkräftig an gemeinnützigen Aktionen zu beteiligen? Haben wir lieber resigniert Artikel an die Fanatiker in unseren Familien weitergeleitet, anstatt uns im direkten Gespräch mit ihnen auseinanderzusetzen?

Die Entscheidung liegt bei uns. Wir können die besseren Wahlentscheidungen treffen. Wir können uns jeden Tag aufs Neue in die Demokratie einbringen. Wir können zur Entwicklung einer weltweiten Solidarität beitragen. Wir können schreiben, denken, spenden. Wir können das Wort für diejenigen ergreifen, die ganz bewusst zum Schweigen gebracht wurden.

Wir können Mitgefühl in den Mittelpunkt unserer Lebensentwürfe stellen.Wir können umdenken. Wir können umdenken. Und wir können uns erinnern. Wir können hoffen, dass wir diesen Warnschuss hören, damit wir die endgültigen Folgen der Katastrophe nicht einfach über uns hereinbrechen lassen. Das "Finale" könnte ein sehr langwieriger Prozess werden, angesichts hunderter Jahre des Terrors, des Mangels und der Hitze

Als Künstler*innen müssen wir erkennen, dass auch Isolation und Distanz zu unserer Praxis gehören. Vielleicht können wir für sehr lange Zeit nicht in unsere Theater und Studios zurückkehren. Wir müssen uns durch die enttäuschenden Absagen in unseren Posteingängen arbeiten und uns damit abfinden, dass unsere Bankguthaben schwinden und uns der nötige Schwung fehlt. Doch viele von uns werden es schaffen, diese Schwelle zu überwinden. Und wenn der Tag gekommen ist, dann müssen wir bereit sein, unsere Geschichten zu erzählen und einen Wiederaufbau und Neuanfang zu wagen. Und auch dann wird es immer noch unsere Aufgabe sein, uns zu erinnern.

Während der Proteste in Indien betonte Aamir Aziz in einem Gedicht (das durch die Rezitation von Roger Waters Berühmtheit erlangte), dass man dann Zeugnis von der Geschichte ablegen müsse, wenn sie geschrieben würde. „Sab yaad rakha jayega“, so sagte er. „Wir werden uns an alles erinnern.“ Damit bezog er sich zunächst auf die Angriffe auf Student*innen an der Jamia Millia Islamia, der Nationalen Islamischen Universität in Neu-Delhi. Bald erwuchs daraus jedoch auch die Forderung nach einer umfassenden Dokumentation der Ereignisse. Selbst wenn die Machthaber jede erdenkliche Informationsquelle für sich vereinnahmen könnten, würden wir uns noch immer an alles erinnern, was geschah und wie es geschah.

Maria Popova, die für ihr (werbefreies) Curiosity-Projekt Brainpickings bekannt ist, in dem sie sich beständig auf die Suche nach neuen Erkenntnissen begibt, schreibt in der Einleitung zu ihrem Buch mit dem für ihr Streben nach Transformation so passenden Titel Figuring:

„Wir verbringen unser ganzes Leben damit, den Punkt zu finden, an dem wir enden und an dem der Rest der Welt beginnt. Wir ziehen unsere Momentaufnahme des Lebens aus der Gleichzeitigkeit der Existenz, indem wir an der Illusion der Beständigkeit, der Kongruenz und der Linearität und an festen Vorstellungen unseres Selbst und unseres Lebens festhalten, die wir in sinnentleerte Narrative hüllen. Gleichzeitig verwechseln wir Zufälle mit Entscheidungen, unsere Beschreibungen und Modelle von Dingen mit den Dingen selbst und unsere Aufzeichnungen mit unserer Geschichte. Geschichte ist nicht das, was sich ereignete, sondern das, was die Schiffbrüche des Urteils und des Zufalls überlebt.“

Solche „Schiffbrüche des Urteils und Zufalls“ werden derzeit auf gefährliche Weise und ganz bewusst in Kauf genommen. Und unsere Erinnerung ist der einzige Kompass, der uns dabei helfen kann, das Ufer der Sinnhaftigkeit zu erreichen.

AUTORIN

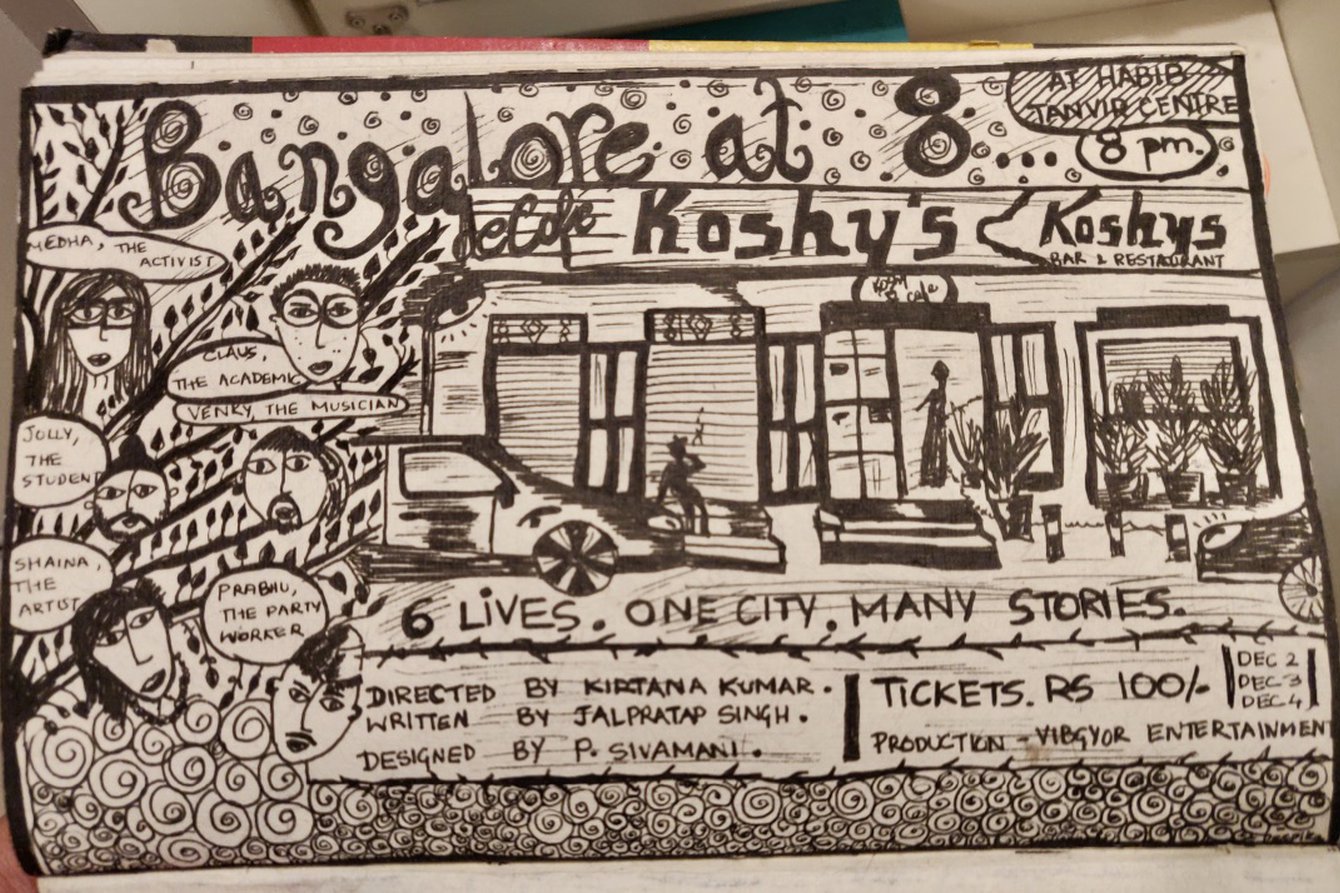

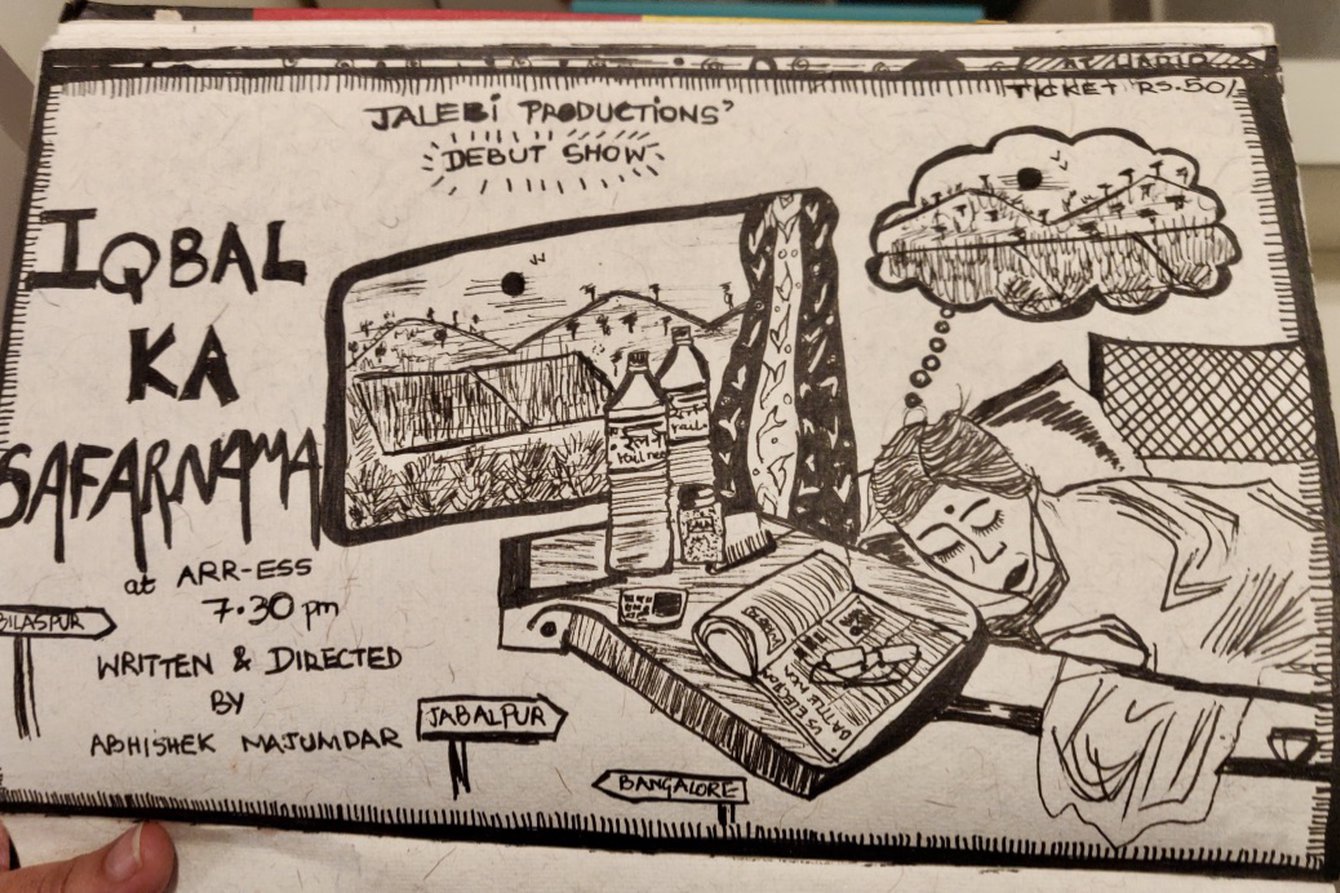

Deepika Arwind ist Theatermacherin, Dramatikerin und Performerin im indischen Bangalore. Sie arbeitet als künstlerische Leiterin von The Lost Post Initiative (TLPI), einem Kollektiv für Theater und darstellende Künste, das sich in Zusammenarbeit mit Bühnenkünstler*innen aus unterschiedlichen Richtungen mit den Themen Gender und Frauen auseinandersetzt.

Der Beitrag wurde im Rahmen der Initiative ›Day-AfterThoughts: Reflections on a post-corona-time‹ des Goethe-Instituts erstmals veröffentlicht. Wiederveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers.